- Une grande famille

Chaque zone géographique a son propre style d’instrument et de modes de jeu.

Les kavals anatoliens

Avec ou sans bocal, DILI (avec langue) ou DILSIZ (sans langue), les kavals sont attachés au répertoire fonctionnel et ancestral du berger qui l’utilise pour mener son troupeau, ils sont la clé de voûte d’une cosmogonie païenne, aux frontières du monde sacré qui relie l’homme à l’animal.

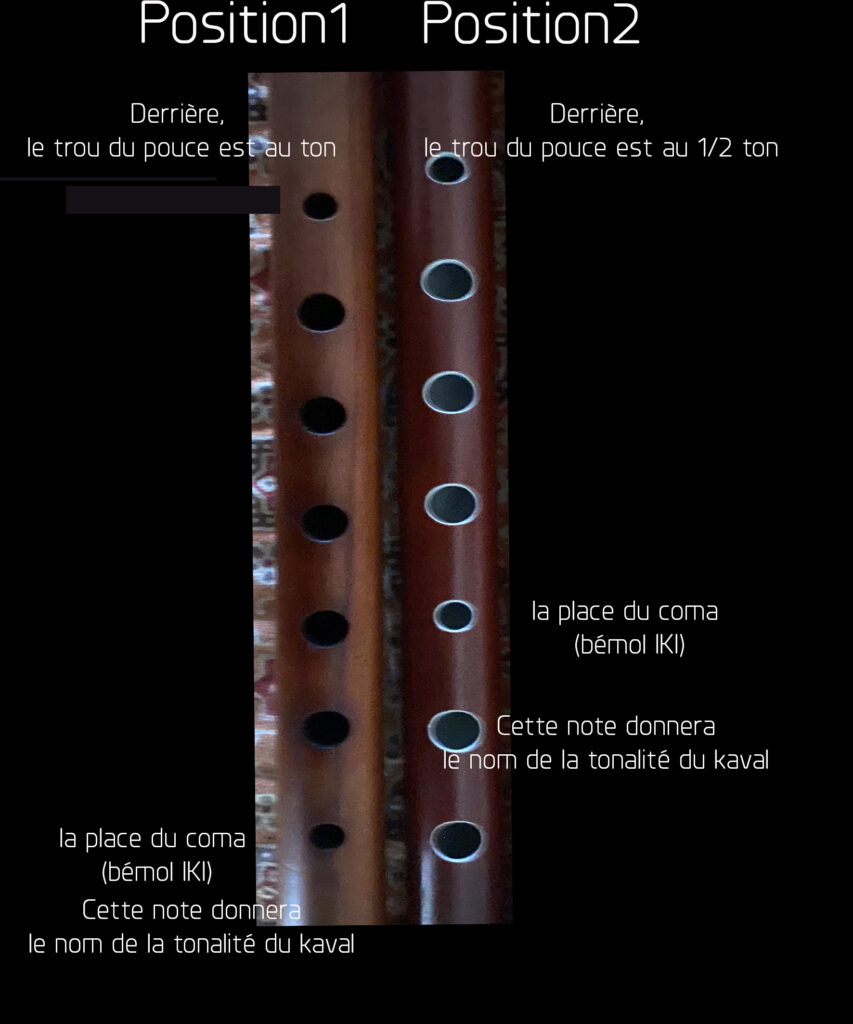

“Les deux positions” du kaval d’Anatolie

En Anatolie, deux “positions” de jeux sont répertoriées : La “première” signifie que lorsque le musicien bouche tous les trous de la flûte le son obtenu donne le nom de la tonique. La “deuxième” signifie que c’est le l’avant dernier trou qui donne le nom de la tonalité de l’instrument.

Cette distinction est très utile à connaître car les modes et donc les répertoires sont associées à l’une ou l’autre de ces deux positions et donne la raison au fait qu’un kaval “en Ré” en Bulgarie peut être nommé “en Mi” (s’il est “deuxième position”), en Turquie.

Une des différences notoires entre les modes de jeu des kavals se situe dans la technique du vibrato provoqué en imprimant avec le bras, une oscillation de l’instrument contre les lèvres en Anatolie et par un “pétrissage” des doigts en Bulgarie.

Le Kaval bulgare

A la différence de leurs voisins anatoliens ou macédoniens, les bulgares fabriquent des kavals en trois blocs de bois.

L’instrument est doté de 8 trous de jeu qui permet un enchaînent chromatique à partir du 2e trou en partant du bas.

Son étendue naturelle est de 2 octaves plus une sixte, tessiture à l’intérieur de laquelle le musicien doit pallier l’absence de certains degrés en modifiant l’angle d’attaque ou l’ouverture du trou.

Les trous sont bouchés avec les 2èmes phalanges (sauf pour le pouce et l’annulaire gauches et le petit doigt droit), ce qui détermine un mode de jeu très subtil de glissando, vibrato et variations de timbres, particulièrement développé en Thrace. (voir à ce sujet la question du “met kaval”, “kaval de miel” pour les bulgares et la contribution de Marie Barbara Le Gonidec à ce sujet, ainsi que sa thèse “Le beau berger et sa flûte de miel” 1997- Paris X)

Les trous du diable

Sur la 3e section de bois, en bas de l’instrument, se trouvent quatre trous très importants pour le timbre et la sonorité appelés “les trous du diable” (dushnitsi ou dyavolski dupli). Une légende raconte que le diable ayant pu entendre un beau berger jouer du kaval en fut jaloux et profita de son sommeil pour lui ravir l’instrument. Il y perça quatre trous dans l’intention de lui nuire.Quelle ne fut sa stupéfaction, d’entendre ensuite le berger jouer avec un son encore plus extraordinairement beau…

Articulations

La technique des “coups de doigts” pour articuler la mélodie à la place des coups de langue est abondamment employée sauf dans le Nord “Severniachko” et en pays Chop, près de Sofia, où la technique des coups de langue prime.

Le kaba

L’embouchure libre permet de nombreuses transformations du son ainsi que des variations de hauteur et de timbre, obtenues en modifiant la cavité buccale, la forme de la bouche ainsi qu’en utilisant plus ou moins le gras des lèvres, la vitesse et la pression du souffle.

Le magnifique registre grave du kaval ou “kaba” kaval si caractéristique en ce qu’il permet un effet d’amplification par la superposition des octaves grave et medium est le “grâal” de tous les apprentis.

Comme le ney persan, le kaval peut donner l’impression que 2 fûtes jouent en même temps ou alternativement, l’une grave et très terrienne, l’autre aiguë et aérienne. Cet aspect est à l’origine de l’image “lèvres d’ange et souffles de dragon” que j’utilise volontiers

Les kavals macédoniens

De très belle facture et souvent gravés, ils sont tournés en une seule pièce de bois léger.

Les tchivté kavals ou kavals jumeaux vont toujours par paires

Appairés sur le même embauchoir, ils agissent aussi par paires. Il s’agit des “tchifté” kavals, dits, “jumeaux” car ils sont faits pour être joués ensemble.

Quelle que soit la tradition, le kaval est toujours associé au chant.

En Grèce

Au Kosovo

Le belul ou blul Arménien

Le Blur Kurde

Ici, en technique dentale

Le fyel Allbanais

La faveur des instruments graves

Sur cette photo, vous pouvez constater les différentes positions des joueurs de kavals albanais “fyell” qui utilisent les deux techniques, labiale ou dentale.

Labiale, c’est à dire avec les lèvres sur lesquelles la flûte est apposée de façon à diriger l’air pour le transformer en son.

TECHNIQUE LABIALE

C’est avec les deux lèvres que le musicien dirige l’air en soufflant droit, contre l’arrête du tube tenu obliquement.

TECHNIQUE DENTALE

Le musicien insére un côté du tube entre ses deux incisives et aménage un conduit d’air en retournant sa langue pour diriger l’air contre l’autre coté du tube.

En Iran

Cette technique, adoptée par les joueurs de Ney iranien est aussi connue sous le nom “d’Ispahan”. Ici, le grand Maître Hassan Kassai, nous en donne une magnifique démonstration.

En Mongolie

Les flûtes tsuur et kuroï : la technique dentale peut être associée à la technique du chant diphonique.

FACTEURS DE KAVAL

-

- Le kaval du point de vue du facteur Riccardo von Vittorelli

“Il est simple dans son principe acoustique, un cylindre, mais subtil et complexe dans l’exécution de sa géométrie finale. Une altération de la perce – “le secret est dans la tête !” – est nécessaire pour que l’espace sonore ainsi délimité puisse chanter. La succession des trous par demi-tons et la souplesse d’intonation dans le jeu permettent au kaval de se placer sur les notes mais aussi entre elles ; il n’impose pas de géométrie musicale rigide.

La patte, avec ses “trous du diable”, une sorte de résonateur acoustique, lui donne un ancrage particulier dans les graves, vers la terre. La mise en vibration est tout aussi élémentaire, directe et sans artifice. L’embouchure, un simple biseau au profil élaboré, est au kaval ce que l’archet est au violon : le lieu de toutes les subtilités du musicien et des tendres désespoirs du facteur”.

(Extrait album Confluence#1 – Isabelle Courroy – Le souffle onirique des flûtes kaval. (MCE/L’OB – Buda Musique 2014)

https://www.franceinter.fr/personnes/riccardo-von-vittorelli

LES MATERIAUX

Le Kaval, tourné généralement dans du bois de fruitier est le cousin du Ney, dont le mot signifie roseau en persan. Ce passage du bois au végétal, n’est pas anodin et porte en lui tous les signes d’un autre rapport au monde. Profane et populaire pour l’une, mystique et savante pour l’autre, ces flûtes interrogent pour autant, le même ciel et le monde de la fabrication des flûtes obliques nous réserve bien des surprises car ce n’est pas le matériaux qui contient l’air qui vibre mais l’air lui même, pour preuve, l’existence des flûtes d’os, de bois, de métal, de cristal, de roseau ou de papier….

En fonction, des différents projets que je menais ou pour lesquels j’étais sollicitée, j’ai souvent cherché à me fabriquer mes propres instruments. Le PVC, le plexiglass et le cuivre, m’ont permis de réaliser et de créer des instruments “sur mesure”, et également des prototypes, qui ont souvent débouché sur la création de nouveaux instruments. Ceux-ci étaient réalisés par la suite avec le savoir faire de facteurs tel que Riccardo von Vitorrelli, des modélisateurs, Joël Savean, ou des verriers, Ludovic Petit.

Quelques indications pour les kavals de dépannage en “pvc”…

©IsabelleCourroy